こんにちは、リベロジックでCTOをしている大塚です。 社内アプリ開発が、もはや“思いつきベース”でできる時代になったと実感しています。とにかくClaudeCodeが大きなきっかけでした。

LLMの進化とコストの変化

ここ数年で、LLM(大規模言語モデル)は種類も精度も増え、しかもコストパフォーマンスがどんどん良くなっています。

わりかし最近にOpenAIが発表したgpt-oss。早速様々なLLMホスティングサービスに組み込まれていますね。 Groq の gpt-oss-120b の価格表を見ると相当に安い値段です。

複雑なプロンプトでも、数百回/月のオーダーであればコストは無視出来る程度。

きっかけは「お問い合わせ要約」

当社のサイトにはお問い合わせフォームがあり、その内容をAIで要約してSlackに送る仕組みを以前から運用しています。

メールフォームを便利に!迷惑メール、営業メールはAIに助けてもらうことが最適

ただ、使っていたのはシンプルな gpt-4o を利用したプロンプト。gpt-oss を利用してもっと精度を高めたいと考えました。

「実際に問い合わせに対応するスタッフが、自分でプロンプトを作れたら面白いのでは?」

そう考えましたが、プロンプトを試すには「LLMのAPIを呼び出すNodeのプログラムに、過去のお問い合わせデータを貼り付けて実行して検証する」作業が必要。これはエンジニアには簡単でも、ディレクターには少しハードルが高い。

そこで思いついたのが、AIサービスの「プレイグラウンド」を社内専用に作ってしまうことです

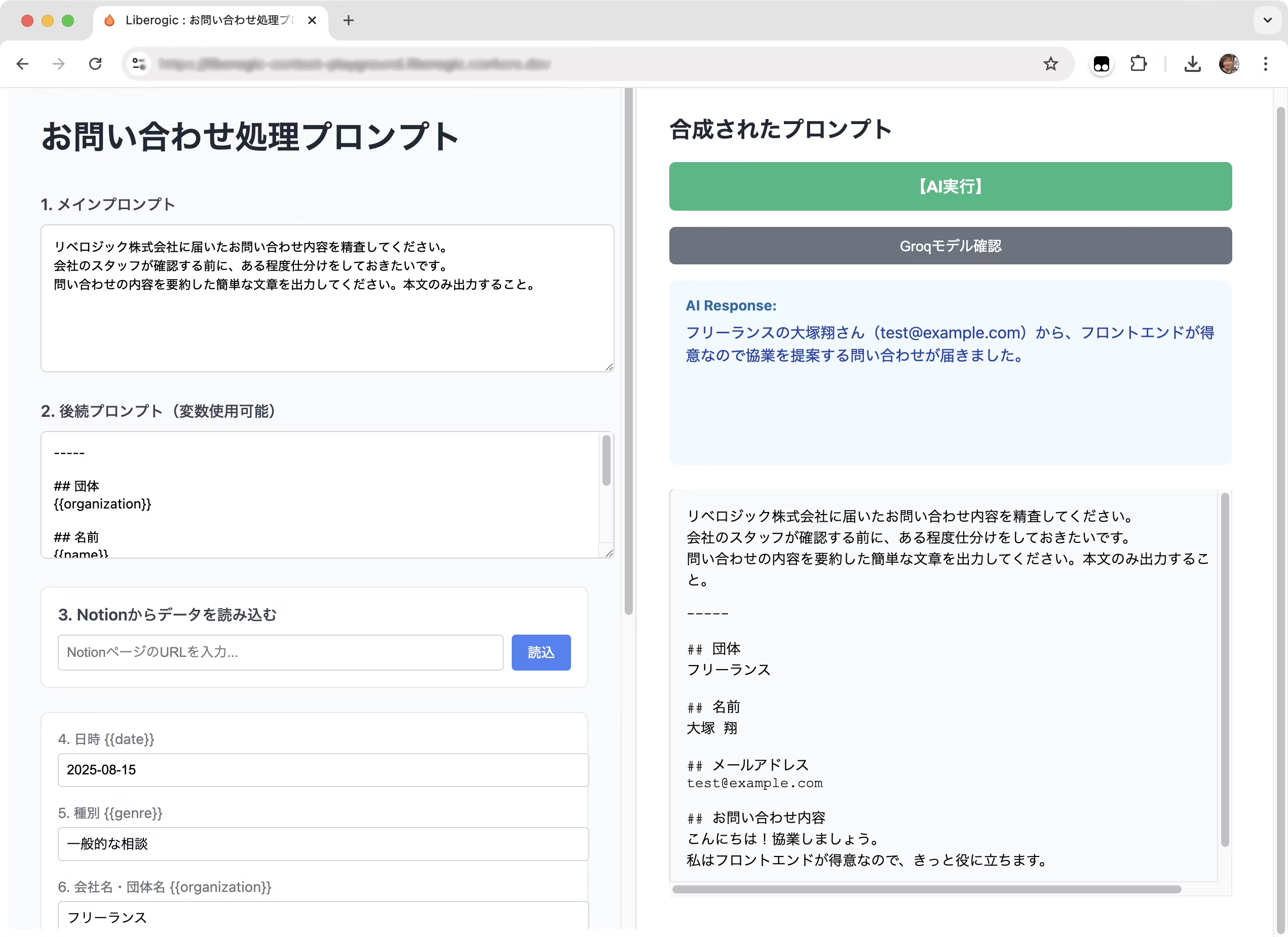

作ったのは、1枚のWebアプリ

仕様はとてもシンプルです。

- 左にプロンプト入力欄

- Notionに保存してある過去のお問い合わせデータを読み込み

- Groq APIを叩いて結果を右側に表示

これだけの機能ですが、ディレクターがすぐに試せる環境になります。

以前なら、この規模の社内ツールでもインフラ準備やサーバー構築に時間がかかりましたが、いまは Cloudflare Workers のような環境でサクッと立ち上げられます。さらにプログラム部分も要件さえ固めれば、ClaudeCodeが数分で作ってくれます。

かかった時間はたったの2時間ほど

アイデアを思いついてから完成まで、ほんの2時間ほど ※。

その日のうちに公開して、社内のディレクターも含めたメンバーがすぐ試せる状態になりました。

私が印象的なのは、非エンジニアでもAIを使えるようになったことではありません。

「社内アプリを素早く作れるから、エンジニアだけでなく、周囲の人を開発プロセスに巻き込める」 ——ここが一番面白いところ。

短時間で目的特化型のツールを作り、チーム全員で試しながら改善できる。

こういう動きが、これからのプロジェクトをもっとワクワクするものにしてくれると感じています。

※プログラム部分ではなく、Hono + Vite でクライアントサイドスクリプトを設置する方法を理解するのに一番時間がかかりました。

リベロジック技術部門の屋台骨。「こんなものが欲しいなぁ、あったら便利だよなぁ〜」という言葉を聞くと、持ち前の知恵で付加価値までつけて、あっという間に実装。コミュ力が高くお客様にファンも多い弊社の宝、そして猫大好き人間。

翔さん

取締役CTO / チーフエンジニア / 合同会社猫穴代表 / 無駄に若く見える