日本では、ウェブアクセシビリティ対応は必須とまでは言われていません。 とはいえここ数年で「やはり大事!」という意識はぐっと高まってきています。

ご存じのとおり、2024年4月からは障害者差別解消法が改正され、民間事業者にも「障害のある人への合理的配慮」が義務化されました。 この法律で具体的な基準や義務として定められているわけではありませんが、罰則がある・ないに関わらず「対応して当たり前」という流れが、社会全体で強まってきているわけです。

アクセシビリティは特別なことではなく、より多くの人にサービスを届けるための自然な取り組みとして広がってきています。

それでは海外ではアクセシビリティへの意識や対応はどうなのでしょうか。

代表的なアメリカ、EU、カナダと比べると、日本の状況との違いがはっきり見えてきます。

日本のウェブアクセシビリティ

日本のウェブアクセシビリティ対応は、主にJIS X 8341-3:2016に基づいています。この規格は WCAG 2.0 を参考に策定されたもので、今後のJIS改正では WCAG 2.2 に沿った構築が推奨される流れになっています。

総務省は、このJIS(WCAG2.0)への適合を支援するために miChecker というチェックツールを提供しています。

miCheckerは機械的に判断できる部分を自動でチェックするアクセシビリティ診断ツールです。そのためカバーできない項目も多くあり、最終的に人間の判断が必要となるのですが、そこが疎かになっている場合もよく見受けられます。

また、障害者差別解消法における「合理的配慮」は法律上の大きな軸ですが、ウェブアクセシビリティに関しては具体的な基準や遵守義務が明記されているわけではく、対応状況の公開も義務づけられていないため、明確な法的義務や公開制度を持つ海外(アメリカやEUなど)との違いが際立ちます。

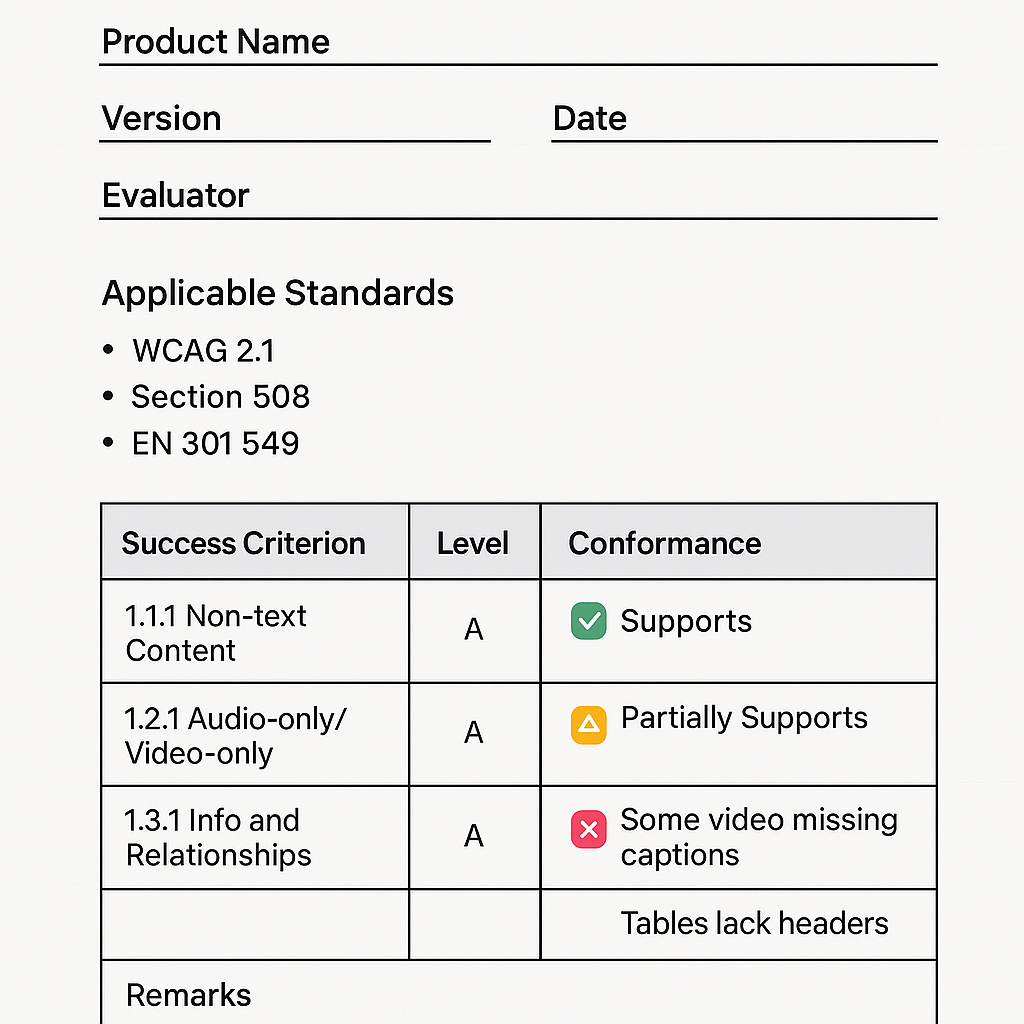

報告のフォーマットに関しても日本では任意扱いです。アメリカで一般的に使われている VPAT(Voluntary Product Accessibility Template) を参考にした 情報アクセシビリティ自己評価様式(日本版VPAT) がありますが、現時点では広く普及はしていません。

アメリカのウェブアクセシビリティ

アメリカでは、リハビリテーション法第508条(Section 508)に基づき、連邦政府機関が情報通信技術(ICT)を調達する際のアクセシビリティ対応が義務付けられています。

基準はWCAG 2.0 AAに準拠としており、WCAG 2.1 AAに準拠することが推奨されています。

民間では、障害を持つアメリカ人法(ADA)に基づく訴訟リスクが高いため、ウェブアクセシビリティが積極的に取り組まれています。

多くの企業は、訴訟リスクを回避する目的で、アクセシビリティ準拠状況を示すVPAT(Voluntary Product Accessibility Template)を用いてACR(Accessibility Conformance Report)を作成します。 VPATで各達成基準に対して、Supports(適合)・Partially Supports(一部適合)・Does Not Support(不適合)・Not Applicable(該当なし)・Not Evaluated(未評価)の区分で評価し、その理由を詳細に記載したうえ、ACRとして取りまとめて公開しています。

axe-coreやWAVEのような自動テストツールを活用しつつも、最終的な判断や詳細な評価は人間が行うことを重視しています。

この点が、機械的なチェックが中心の日本とは対照的です。

EUのウェブアクセシビリティ

EUでは、ウェブアクセシビリティ指令(EU Web Accessibility Directive)に基づき、

EN 301 549という技術標準を中心に、WCAG 2.1 AAに準拠を公共部門のウェブサイトやモバイルアプリに求めています。また、特徴として、適合宣言書(Accessibility Statement)の公開を義務付けている点があります。

この宣言書は、日本でいうアクセシビリティポリシーを拡充したようなもので、サイトのアクセシビリティ状況や準拠していない部分、代替手段などを詳細に記述する必要があり、また利用者が問題を報告するためのフィードバックメカニズムの提供も義務付けられています。

日本のアクセシビリティポリシーが試験結果を公表する形式であるのに対し、EUの適合宣言書は、それに加えてユーザーが問題を直接報告できる仕組みを重視するというところが大きな違いです。

WCAGの基準で適合ではないと判断された項目の中から、特に重要で影響が大きい不適合箇所をピックアップし、その理由と今後の改善計画を、わかりやすく説明するという内容になります。

加えて2025年6月から欧州アクセシビリティ法(European Accessibility Act: EAA)が施行されました。この法律は、公共部門だけでなく、EU市場でビジネスを行う特定の民間企業が提供する製品やサービスのアクセシビリティにも義務を課すものです。ECサイト、銀行サービス、電子書籍、旅客輸送サービスなどが対象となり、これらのウェブサイトやアプリもWCAG 2.1 AAを満たす必要があり、EU適合宣言書(EU Declaration of Conformity)という EAAに適合していることを示す文書を作成する必要があります。

カナダのウェブアクセシビリティ

2019年に制定された連邦法ACA(Accessible Canada Act, 2019)が、ウェブアクセシビリティの主要な枠組みを定めています。この法律は、EUのウェブアクセシビリティ指令と同様にEN 301 549を技術標準として参照している点が大きな特徴です。

ACAのもと、政府機関や特定の民間企業(銀行、通信、公共交通など)には、組織全体のアクセシビリティ方針を策定し、進捗状況を定期的にアクセシビリティ適合報告書(Accessibility Compliance Report)として政府に提出することが義務付けられています。

この報告書はユーザー向けに公開することは義務ではありませんが、実務上は Accessibility Statement として公開されることが多く、Web部分については WCAG 2.1 AA 達成状況を示す形でまとめられます。

連邦法とは別に、オンタリオ州のAODA(Accessibility for Ontarians with Disabilities Act)のように、州レベルで独自に定められている場合もあります。AODAでは公共部門組織や大規模民間事業者に、WCAG 2.0 AAへの準拠を求めており(WCAG 2.1 AAに準拠することが推奨)、アクセシビリティ適合報告書や、大規模組織には複数年アクセシビリティ計画の策定・公開が求められます。

オンタリオ州では、自動テストツールだけでなく、実際に障害のあるユーザーによるユーザビリティテストを重視する傾向もあります。トロント大学などの教育機関が、開発者向けの実践的なガイドラインを提供し、より現実的なユーザー体験に基づいたアクセシビリティ向上を目指しています。

まとめ

ウェブアクセシビリティ先進国と比べると、日本のウェブアクセシビリティ対応はまだ「努力義務」や「任意」といった側面が強いのが現状です。

一方で、障害者差別解消法の改正や社会全体の意識の高まりから、今後はより具体的な義務化や公開制度が整っていく可能性も十分にあります。

タスクとしての取り組みも大事ではありますが、それ以上にアクセシビリティ対応はより多くの人にサービスを届けるための自然な取り組みです。

今から少しずつでも対応を進めておけば、将来的な変化にもスムーズに対応できますし、利用者にとって「安心して使えるサイト」として選ばれるきっかけにもなります。

「義務だからやる」ではなく「より多くの人に届けたいからやる」。

そんな前向きな姿勢でアクセシビリティを取り入れていくことが、ますます大事になっていきそうですね!

リベロジックのアクセシビリティ診断サービス

リベロジックではアクセシビリティ診断サービスを提供しています。

このサービスの特長は、より国際基準への準拠を目指した専門的な診断を行う点です。

miCheckerは使用せず、WCAG2.0 A〜WCAG2.2 AAAまで対応した独自のチェックリストをもとに、axe-coreなどのツールを活用しつつ、人の判断が不可欠な部分までしっかりと確認し、課題の特定から具体的な修正方法まで詳細に診断します。

また当サービスはVPATの形式に対応しており、検査証明書とあわせてアクセシビリティ適合レポート(ACR)をお出しすることができます。

もちろん診断だけではなくクリエイティブ品質を維持したアクセシブルなサイト制作 / 開発もお任せください!

リベロジックはIAAP(International Association of Accessibility Professionals:国際アクセシビリティ専門家協会)のメンバーとして、単なる形式的な適合にとどまらない、本質的なアクセシビリティの実現をサポートします。

DTPからWebの世界へ飛び込み、気づけばマークアップもフロントエンドもディレクションもアクセシビリティもこなす"技の仙人"。リベロジック創業期からマルチに活躍し、今や社内の生き字引的存在。最近は「アクセシビリティ対応、もっとAIに頼れないかな?」と、プロンプトを駆使した効率化の探究にハマり中。技術も思考も、まだまだ進化中

フタさん

マークアップエンジニア/フロントエンドエンジニア/ウェブアクセシビリティエンジニア/ウェブディレクター